জুলাই ৩০, সিএমজি বাংলা ডেস্ক: শৈশবে খাটের নিচে জুজুর ভয় দেখানো হয় অনেক শিশুকে। তবে মা-বাবা জানেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই ভয় কেটে যাবে। যদি তা না ঘটে, যদি সেই জুজু যদি ভিন্ন নামে ভিন্ন চেহারায় বারবার ‘খাটের নিচে’ ফিরে আসতেই থাকে, তবে ধরে নিতে হবে ‘বড় হওয়ার’ ভেতরই আছে গণ্ডগোল। আমেরিকার নীতিনির্ধারকরা তাদের অর্থনীতির বিছানার তলায় ঘন ঘন যে ‘চীনা জুজু’র ভয় দেখে চলেছে তা এখন আর বিশ্বের অগোচরে নেই। সেই জুজু তাড়াতে একবার শুল্ক-মন্ত্র পড়ছে তো আরেকবার সরব হচ্ছে তথাকথিত ভর্তুকি নিয়ে। উৎপাদন খাতে নিজেদের অক্ষমতাগুলো সামনে এনে সত্যিকার অর্থে ‘বড় হওয়ার’ সুযোগ

চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামরিক অগ্রগতি, ছোট-বড় বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ন্যায্যতার অনুশীলন, রাজনৈতিক কাঠামো বা কিংবা চীনের যে ইস্যুই হোক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ের কান্না এখন প্রায়ই শোনা যায় এবং নিজেদের চীন-বিরোধী অবস্থানটাকে জানান দিতে বরাবরের মতো সবকিছু নিয়েই অর্ধেক গল্প শোনায় তারা।

এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো ‘চায়না শক ২.০’কে ঘিরে অযাচিত গেল গেল রব। চীনের সোলার প্যানেল উত্থান ও বৈদ্যুতিক যানবাহন রফতানির দ্রুত সম্প্রসারণকে কিছু কিছু দেশ এমন ভীতিকরভাবে বর্ণনা করছে যে, তাতে তাদের নিজেদের উৎপাদন ও এ সংক্রান্ত কর্মসংস্থানের দুর্বলতাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নিজেদের সমস্যাগুলো উপেক্ষা করে তারা তাদের কারখানার আড়ালে রেখে দিয়েছে ‘চীনা জুজু’র ভয়।

তবে এই জুজুর ভয়টা যে ‘সাধাসিধে ভয়’ থেকে বড় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার দিকে গড়াতে শুরু করেছে সেটার প্রমাণ মিলল গত জুনে।

জুনের গোড়ার দিকে, মার্কিন কংগ্রেস এই অনুমাননির্ভর ‘সমস্যা’ নিয়ে একটি শুনানি করে। মেড ইন আমেরিকা অফিসের পরিচালক লিভিয়া শমাভোনিয়ান তখন বলেন, চীনের উত্থানের প্রভাবে আমেরিকা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর, উন্নয়নশীল দেশগুলোও ‘একই অভিজ্ঞতা’ পাচ্ছে। তিনি আরও দাবি করেন, চীনে তৈরি এবং চীনা সরকার কর্তৃক ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যের ‘অন্তহীন প্রবাহ’ আসিয়ান দেশগুলোয় যাচ্ছে, যার লক্ষ্য হলো সেই দেশগুলো প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্ষুণ্ন করা।

একই শুনানিতে, চীনের বাজারের বিনিয়োগকারীদের পরামর্শদানকারী সংস্থা চায়না বেইজ বুকের সিইও লেল্যান্ড মিলার সতর্ক করে দেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ এই বাস্তবতার মুখোমুখি যে, তার অর্থনীতির স্বাস্থ্য এবং প্রতিরক্ষা শিল্পের স্থিতিস্থাপকতা চীন ঘুরে আসা গুরুত্বপূর্ণ সাপ্লাই চেইনের ওপর নির্ভর করছে। সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের সাবেক বিশেষ সহকারী নোরা টডকেও বলতে শোনা গেল—চীন একটি বিস্তৃত বাজারবান্ধব নয়, এমন নীতি প্রয়োগ করেছে, যা ন্যায্য প্রতিযোগিতাকে দুর্বল করছে এবং চীন ওটাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

‘খাটের নিচে থাকা এসব দানব’ শব্দগুলো এক করলে দাঁড়াবে এমন—মার্কিন উৎপাদন ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়েছে চীন, বাজারে পণ্যের বন্যা ঘটাচ্ছে চীন, বাজার নিয়ে প্রতারণা করছে এবং কমিউনিস্ট পার্টি এসবের পক্ষে কাজ করছে। এসব কথাবার্তা যদি কোনো কমিক বইতে থাকতো, তবে নির্ঘাৎ সেই বইটার প্রচ্ছদে একটি কল্পজগতের রাক্ষস দেখানো হতো, যে রাক্ষসটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে আসছে আমেরিকান বাজারের দিকে।

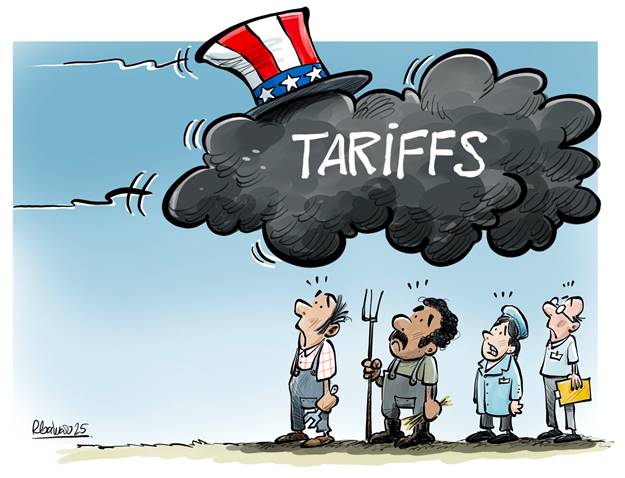

এ গল্প অবশ্য কোনও কমিক বইয়ের নয়, তবে এতে উদ্বেগের একটি অস্বস্তিকর। কারণ, প্রায়শই পশ্চিমের মূলধারার মিডিয়ার সুবাদে এই আখ্যানটিকে যুক্তরাষ্ট্রে খুব একটা প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। এ কারণেই বর্তমান মার্কিন প্রশাসন চীনা জুজু তাড়াতে মরিয়া হয়ে লেগেছে। প্রতিক্রিয়ায় গোটা বিশ্বই দেখলো কী করে কমন সেন্সের বাইরে গিয়ে শুল্কারোপ করা হচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নকে চীনের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণ না করতে চাপে রাখা হচ্ছে এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের প্রভাব হ্রাস করার যত প্রচেষ্টা রয়েছে সেসবে সমর্থনও দেওয়া হচ্ছে। জুজু তাড়ানোর এসব কুমন্ত্রণাল তালিকাটা আরও দীর্ঘ।

হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেরাল্ড হর্ন স্পষ্ট করে বলেছেন, কেন মার্কিন নির্বাচিত সরকারি কর্মকর্তারা এই চীন-বিরোধী মনোভাবটাকে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করছেন। হর্ন বলেন, চীন ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জন্য একটি বাস্তব হুমকি’। তিনি আরও বলেন, ওয়াশিংটনে মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধের যে পরিকল্পনাকারীরা রয়েছেন তারা সম্প্রতি অন্তত একটি কল্পিত বাণিজ্যযুদ্ধের ১৯টি মহড়া চালিয়েছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই চীন বিজয়ী হয়েছে। তার মতে, ওয়াশিংটন ঠিকই বুঝতে পারছে যে, বিশ্বব্যাপী তাদের আধিপত্যের দিনগুলো সোনার খাঁচা থেকে বের হতে চলেছে।

কিন্তু এত এত তন্ত্রমন্ত্র ও শুল্কের ঝাড়ফুঁকে কি চীনের গায়ে আঁচড় দিতে পারছে? ২০২৫ সালের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য হালনাগাদ পূর্বাভাস প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাংক। এতে প্রায় পুরো বিশ্বজুড়েই ধীর প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রও তাদের নিজস্ব পূর্বাভাসে কমিয়েছে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা। এই ধীরগতির মূল কারণই হলো বেশকিছু বাণিজ্যিক অংশীদারদের ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিশোধমূলক শুল্কারোপ। এ কারণেই সম্ভবত অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ২ দশমিক ৮ শতাংশ বাড়লেও এবার, অর্থাৎ ২০২৫ সালের জন্য প্রবৃদ্ধি মাত্র ১.৪ শতাংশ অনুমান করা হয়েছে।

অন্যদিকে চীনের প্রবৃদ্ধি এখনও ৪.৫ শতাংশের ঘরে থাকবে বলে জানিয়েছে আইএমএফ, যা বিশ্বব্যাংকের আগের পূর্বাভাসেরও সমান। অন্তত বিশ্বব্যাংকের তথ্যে চোখ বোলালেও এটি স্পষ্ট যে, ট্রাম্পের শুল্ক চীনা অর্থনীতির ক্ষতি তো করেইনি বরং চীনের প্রবৃদ্ধি হতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্রের তিন গুণ।

চীন-যুক্তরাষ্ট্র—দুই অর্থনীতি এখন এক বাণিজ্য অচলাবস্থার মধ্যে আটকে আছে। তবে এমন অবস্থা থেকে চীন যে পিছু হটবে না তা নিশ্চিত, চীন থেকে কেউ সেটা আশাও করছে না। যুক্তরাষ্ট্রও যে ‘খাটের নিচের দানব’ দেখানোর চেষ্টা করছে, তা নিয়ে আদৌ দুশ্চিন্তায় নেই সচেতন বিশ্ব। কারণ আজ থেকে ১১ বছর আগে ২০১৪ সালেই তারা জেনেছে যে, ‘বিছানার তলায় চীনা জুজু’ আসলে চীনের শক্তিশালী অর্থনীতিরই প্রতিবিম্ব। ওই বছরই মাথাপিছু ক্রয়ক্ষমতার বিচারে চীন ছাড়িয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রকে। এখন সেই পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি সূচকে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ২৫ শতাংশ এগিয়ে চীন। ২০২৮ সালে যা ছাড়াবে ৪০ শতাংশ।

যে যতই ছেলেমানুষি যুক্তি তুলে ধরুক, চীনাদের ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনধারাই মূলত বলে দেবে, পণ্যের গুণগত মান ও দাম নাগালের মধ্যে রাখার জন্য সামনের বিশ্বকে কোন নীতি বা কাকে অনুসরণ করতে হবে। ইউয়ান আর ডলারের বিনিময় হারের অঙ্ক কষে চীনকে অর্থনীতিতে দ্বিতীয় অবস্থানে দেখিয়ে ‘মনে মনে সুখ’ পাওয়া গেলেও বিশ্ববাণিজ্যে চীনের শক্তিশালী অবদান ও ভবিষ্যত পৃথিবীর স্বার্থে চীনকে অস্বীকার করার উপায় কিন্তু খোদ বিরোধীদেরও নেই।

সূত্র: সিএমজি